10月31日,我国著名建筑学家、建筑教育家,同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师、同济大学建筑与城市规划学院原副院长、同济设计集团都市建筑设计院资深总建筑师,俄罗斯艺术科学院荣誉院士、意大利艺术研究院荣誉院士卢济威先生因病医治无效,于2025年10月31日7时22分在上海逝世,享年88岁。

在学界,许多人敬称卢济威为“中国城市设计的第一人”。由他所主持的上海静安寺地区城市设计、杭州滨江区江滨地区城市设计、郑州二砂文创广场城市设计等,不仅斩获各类奖项,其项目中所包含的对城市地下空间、滨水区、历史保护区发展的独到认识,也为后续城市更新奠定了坚实基础。

而卢济威认为,自己走上城市设计之路则是出于偶然。

卢济威教授。新民晚报 陶磊 摄影

【学院更名,不是简单换几个字】

出生于1936年的卢济威,年少时,喜欢画上几笔素描,高中毕业时成绩优异,被南京工学院(东南大学前身)录取。

1960年,他毕业后被分配到同济大学工作。工作伊始,他参加的是大学一年级的教学工作,对其他年级的课程也很感兴趣,就主动地去听课。听了很多课,都感觉非常新鲜。

初到同济大学,给卢济威留下深刻印象的是冯纪忠教授。上世纪60年代初,冯先生在同济大学带领师生进行了教育改革,“以空间为纲”组织教学,编写空间原理。当时,世界上很多国家都采用了这个体系,但在中国,同济大学是率先进行这项改革实践的。

卢济威说,自己进入同济之后接触到冯纪忠先生的教学,一直都对他非常敬佩。他一直受益于冯先生留下的宝贵思想财富,并将之延续下来。

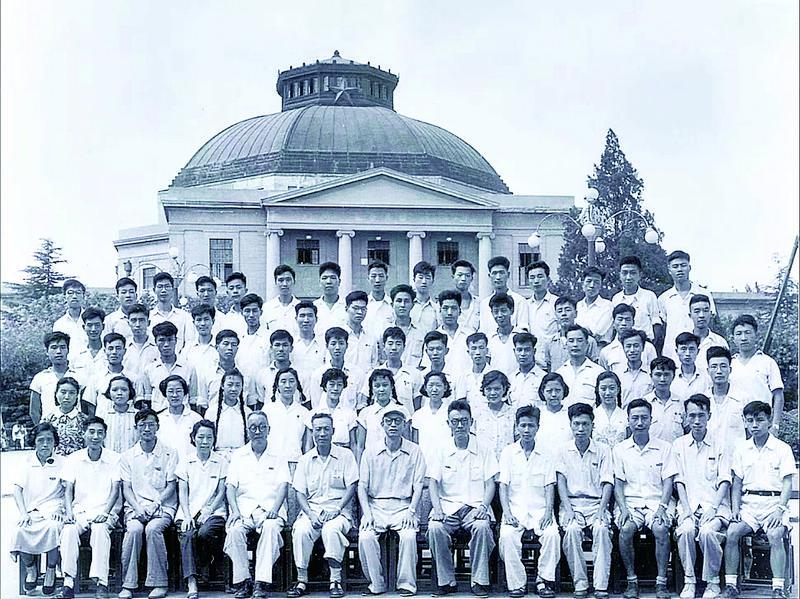

卢济威大学毕业合影(五排左八)。 资料照片

1986年,同济大学建筑与城市规划学院揭牌成立,这在全国都是第一家,原来都是叫建筑系。

当时担任副院长的卢济威认为,学院名称的转变,不是简单换几个字,背后是对世界建筑思潮发展和社会发展进步的认知。

1989—1994年,卢济威担任建筑系主任期间,完成了一项重大教学改革——建筑教学内容和体系改革。在同济长期重视以“空间”体系组织教学内容的基础上,90年代初,卢济威带领教改团队研究并实践教学内容及体系的调整和改革,完成了教改成果——以“环境观”建立建筑设计教学新体系,并获得1993年上海市教育成果一等奖、教育部教学成果二等奖。

卢济威站在冯纪忠等前辈的基础上,将建筑教育推进了一步。同济大学也是很早把建筑学、规划学和景观学连在一起的学校。此后,国内其他很多院校也纷纷效仿。

卢济威教授作品——杭州塘栖古镇中心城市设计。(来源:同济大学)

【从建筑设计转向城市设计】

很多人认为,卢济威是“中国现代城市设计的第一人”。他则谦逊地说:“只能算是其中之一。我原本是做建筑的,转向城市设计也是出于偶然。”

上世纪80年代,他参加了两大工程:无锡新疆石油职工太湖疗养院项目、山东胜利油田孤岛新镇规划与设计项目。在此过程中,卢济威见证了从“一块平地”到“一整块城市区域”的转变,得到了很大启发。他意识到,做建筑不能局限在几平方米的空间里,而要有更加开阔的思维。

后来的浦东开发和陆家嘴地区国际咨询项目中,当时有5家单位参与国际咨询,让卢济威印象最深刻的是英国人罗杰斯的方案。其中,有3个令人很有兴趣的内容:第一个是一个大型的圆形绿地,与陆家嘴地区的地形很契合;第二个是绿地周边包围着的高层带;第三是用公共交通将高层带连接成若干个社区,每隔600米设置一个站点,并在600米的范围内组成步行区。

卢济威认识到:城市规划研究的不只是好看、难看等问题,背后还有更深的门道。1994年,卢济威带了几名研究生和教师一起成立了城市设计研究室,就是城市设计研究中心的前身。从此,卢济威开始从建筑设计转向城市设计师。

【静安寺广场,上海城市设计的标杆】

1995年,卢济威主持的静安寺地区城市设计,可以说为此后的上海城市设计树立了一个标杆。

“地铁站的建造不再仅仅是一个单一的项目,而是与整个城市功能融合,这与城市设计不谋而合。”卢济威认为,如何整合城市的多种要素与功能,包括地铁交通、商业、文化、绿化和市民活动等,是非常关键的。

当时,卢济威提出了三个关键词:生态、文化和商业。他和团队成员有一个创新的想法——做一个下沉式广场,能够把地铁站、公园以及南京西路等周边环境有机结合起来。“实际上做的是地形重塑,提高土地利用率,让各种要素和空间相互渗透、互相裨益。把商业下压,并与下沉式广场相连,上面又做公园,形成了土地的复合利用。”下沉式广场的屋顶作为静安公园绿地的延续,使公园面积扩大了2000多平方米。作为“生态、高效、立体的公共空间”,广场建成之后受到市民好评,并在国内产生了很大的影响。

静安寺地区城市设计。(来源:同济大学)

2014年,卢济威做上海北外滩城市设计,涉及滨水空间和城市的关系。他说,过去,很多人考虑的都是天际线,强调让人们从黄浦江往这里看过来的时候觉得很美、很震撼。但他更看重的是利用好黄浦江这个资源,促进整个北外滩地区发展,提升北外滩的城市活力。其中的关键,就是要让人们能够方便地走近江滨,走到坝顶使用滨水空间。

2020年,俄罗斯艺术科学院公布新晋外籍荣誉院士名单,卢济威获“俄罗斯艺术科学院荣誉院士”称号。这个称号是俄罗斯艺术领域的权威荣誉,奖励在艺术领域有突出成就和卓越贡献的艺术家和以其他方式为艺术作出贡献的人士。

杭州滨江区江滨地区城市设计和建筑设计。(来源:同济大学)

【不拘一格“育”人才】

从上世纪60年代至今,卢济威教授共培养了近100名研究生,其中包括博士生35名,博士后6名,为中国培养了一批建筑设计和城市设计精英。

卢济威有一名得意弟子,就是大名鼎鼎的建筑师王澍。王澍于2012年摘得素有建筑学界“诺贝尔”奖之称的普利兹克奖,是迄今唯一获得此奖的中国人。

王澍是怪才,这个“叛逆”学生到同济攻读博士时,导师卢济威对他异常宽容。“我只记得我导师跟我说过一句话:别人的论文怎么写,我都要管管;你的论文想怎么写就怎么写吧。”王澍认为,卢济威对他的“放养”,实为一种鞭策。“老师不管我了,我的压力就大了。”

王澍的博士论文以“虚构城市”为题,凝聚着这位研读建筑学的年轻人对未来城市发展趋势的思考。送到卢济威手上时,卢济威和身边一位同事说:“王澍的博士论文是篇好论文,很多内容涉及哲学和历史学,有些我也读不懂,你是历史系教授,帮我一起指导。”王澍说,在和卢济威交流之后,立马做了一个决定:5万字全部重写。卢济威则说:“扩大视野是我研究生教学的重要目标。”

卢济威认为,城市设计人才的培养方式是多样的,可以按照建筑师方向培养,也可以往规划师方向培养,还可以走景观设计师方向。但不管从哪个方向起步,很重要的一点是要促进创新。现代城市设计,应当在讲规矩的同时,强调独创性。一方面讲规矩,另一方面讲个性;一方面讲美观,另一方面讲实用。这要求学生要有整合的能力,要不断地提高个人素养。

链接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1010081&v=2.0&sid=67