环境科学与工程学院张亚雷、褚华强团队在《自然·通讯》上发表调控单体扩散的空间波动构筑高通量反渗透膜

来源:环境科学与工程学院

时间:2025-11-19 浏览:

近日,环境科学与工程学院张亚雷教授团队在《自然·通讯》(Nature Communications)上发表题为“Nanofiller-confined spatial fluctuation in monomer diffusion synthesizing ultrafast reverse osmosis membranes driven by hydrogen-bonding networks”的研究论文。该研究揭示了通过调控单体空间扩散来控制聚酰胺(PA)层结构与表面拓扑形貌的新机制,为精确控制界面聚合(IP)过程、突破反渗透(RO)膜性能瓶颈提供了新的见解和途径。

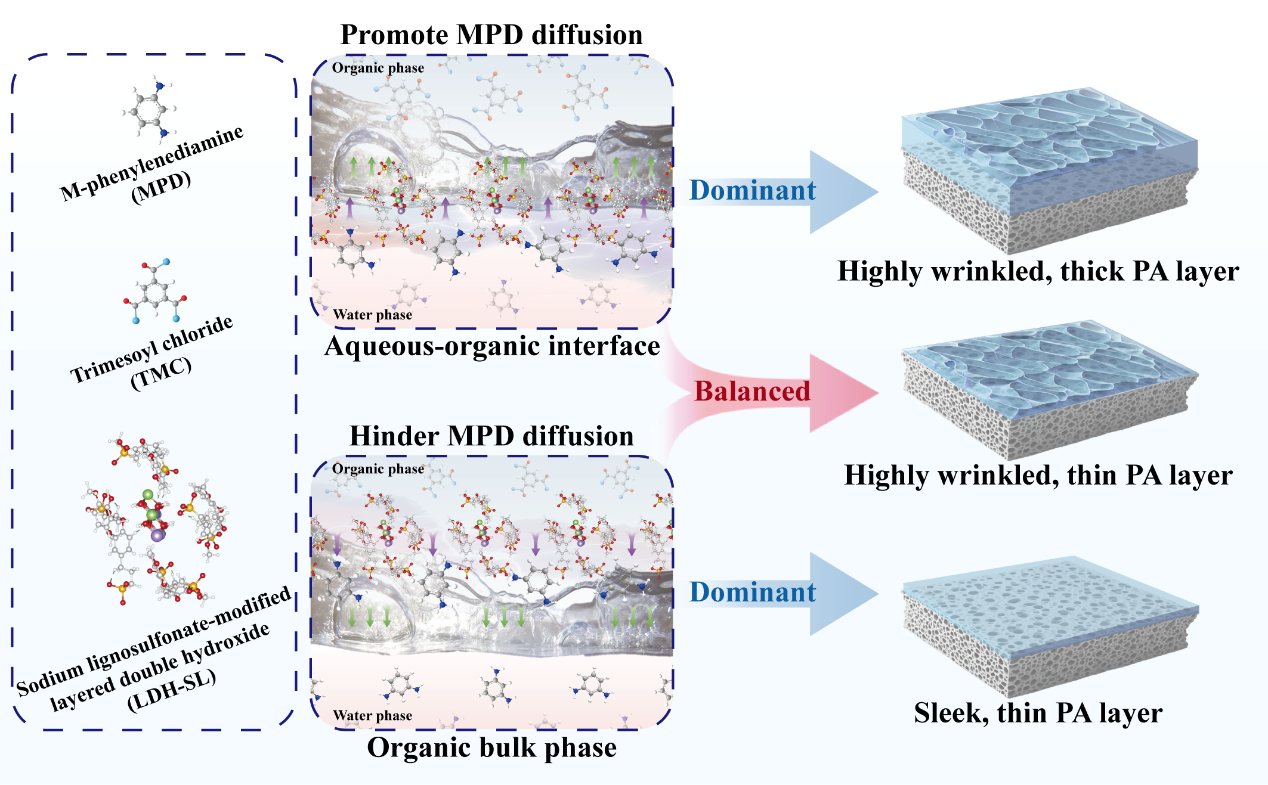

薄膜复合膜是解决全球水资源短缺、实现水资源可持续利用的关键技术之一,但其水渗透性与选择性之间长期存在着“trade-off”效应,这严重制约了RO技术的能效与规模化应用。本研究提出了一种全新的调控机制,通过在IP过程中引入木质素磺酸钠改性层状双氢氧化物(LDH-SL)复合纳米填料,实现了对单体扩散的“空间波动”调控。

图1. LDH-SL纳米填料在PA层生长中的机制

研究团队结合分子动力学模拟和实验验证发现LDH-SL纳米填料展现出关键的双重作用:其在“水-有机”界面富集,形成自由能局部最小值,从而促进单体的跨界面扩散;同时,其在有机体相中分散,通过空间位阻效应抑制单体的传质。这种在界面促进、在体相抑制的“空间波动”调控机制,诱发了非均相的聚合反应动力学,最终形成了超薄且高度褶皱的PA层。得益于此独特结构,优化的RO膜表现出卓越的分离性能:水渗透性高达4.00 LMH·bar-1,同时保持99.4%的NaCl截留率,成功突破了“trade-off”上限。

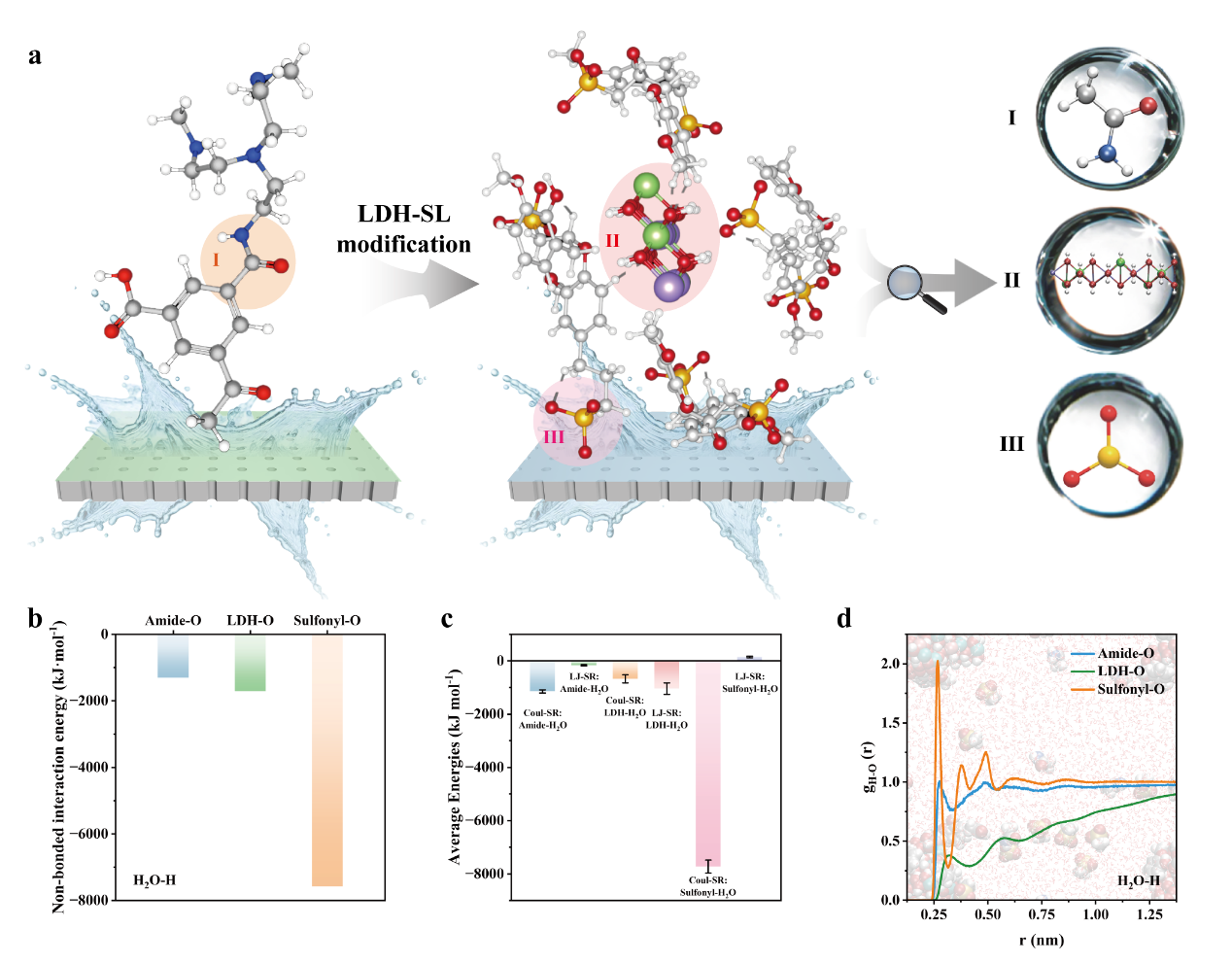

进一步的机理探究表明,LDH-SL纳米填料所引入的磺酸基(-SO3-)与水分子可构筑强大的氢键网络,从而显著强化了水分子的跨膜传输速率。

图2. LDH-SL纳米填料在水传输中的机制研究

环境科学与工程学院2023级博士生林若昀和赵祺鹏研究员为论文共同第一作者,同济大学环境科学与工程学院褚华强教授、阿卜杜拉国王科技大学Xu Jiang博士、哈尔滨工业大学邵路教授和同济大学环境科学与工程学院张亚雷教授为共同通讯作者。该研究工作得到国家自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64959-x