生命科学与技术学院毛志勇/陈御团队综述人类寿命多样性及DNA修复的比较生物学研究进展,成果发表于《衰老研究评论》

来源:生命科学与技术学院

时间:2025-07-17 浏览:

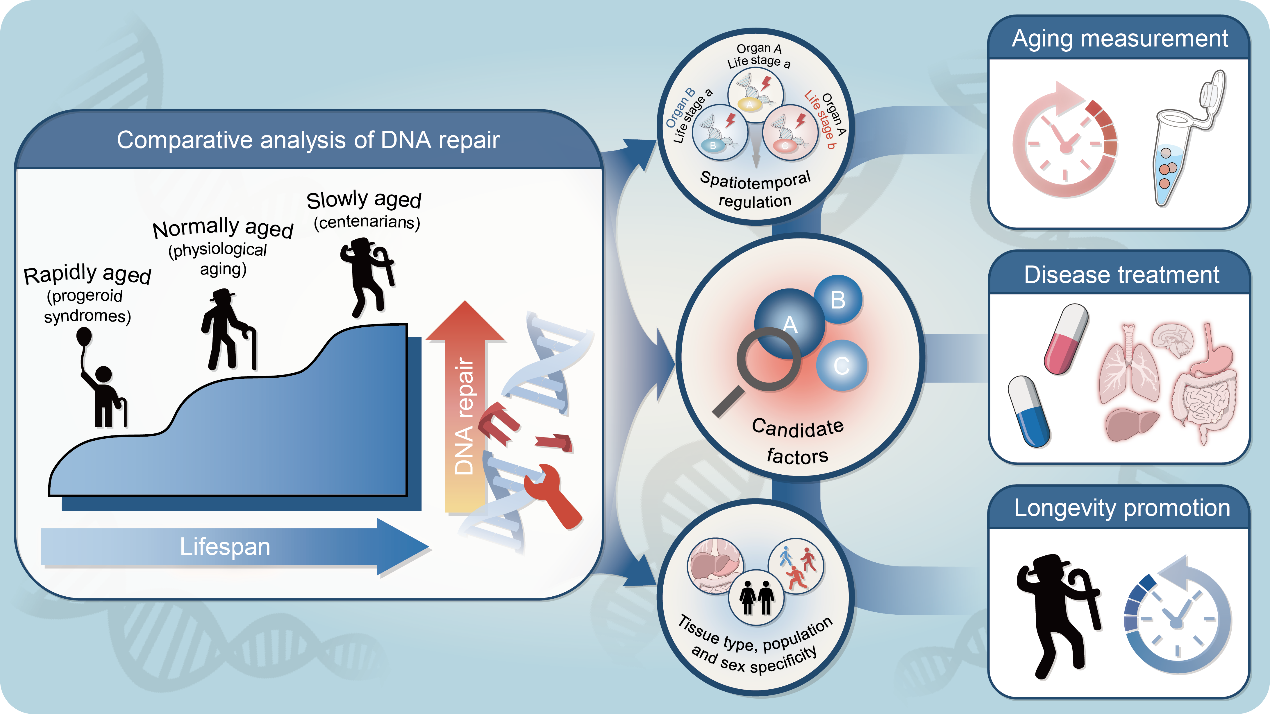

DNA承载着维持生命活动必需的遗传信息。然而,在内外多重因素的威胁下,DNA会发生多种类型的损伤,危害基因组稳定性,进而驱动衰老及相关疾病的发生。目前,由于人类研究样本稀缺,DNA修复及衰老的交叉研究主要依赖小鼠等动物模型。然而,小鼠衰老过程中的修复动态变化及其生物学影响能否完全反映人类特征仍不明确。因此,探究人类衰老及长寿相关的修复调控机制仍是未来研究的核心方向。事实上,人类在衰老速率和寿命上展现出显著的多样性——从早衰症(加速衰老)到长寿人群(慢速衰老),寿命跨度差异近十倍。这为开展DNA修复的比较研究提供了绝佳视角。

近日,同济大学生命科学与技术学院/附属妇产科医院毛志勇/陈御团队在衰老生物学著名期刊《衰老研究评论》(Ageing Research Reviews)上发表题为“Decoding DNA repair regulation across human lifespan variability”的综述论文。该文提出通过比较生物学视角解析DNA修复与人类寿命跨度关联,不仅有助于深入理解DNA修复的精细化调控机制及其在衰老过程中的时空特异性变化,还可为理解长寿发生机制、促进健康衰老提供独特见解。

该综述第一部分指出,生理性衰老进程中DNA损伤与修复之间的平衡逐渐被打破。大量研究表明,在多种动物模型中,伴随年龄增长,多种DNA修复途径的效率呈下降趋势,导致DNA损伤持续累积。人类研究也揭示了类似的修复能力随增龄下降现象,且不同组织在衰老过程中表现出修复能力变化的组织特异性,其背后涉及独特的分子机制。值得注意的是,DNA损伤/修复并非孤立存在,它们与蛋白质稳态失衡、表观遗传改变、端粒缩短、细胞自噬功能障碍等其他衰老标志物相互作用、彼此交织,共同调控衰老进程。

第二部分聚焦于早衰症研究。早衰症研究不仅为开发罕见病疗法提供依据,也为揭示DNA修复与衰老的关系提供了关键线索。多种早衰症的病因被证实与DNA修复缺陷密切相关。然而,早衰症患者通常表现出组织及发育阶段特异性的加速衰老表型,这提示DNA修复因子的功能可能具有时空特异性,且不同组织或发育阶段对修复缺陷的敏感性存在差异。另一方面,并非所有修复因子的突变都会导致早衰;且部分修复因子除核心修复功能外,还承担其他重要生物学功能。这些发现表明,早衰症的发病机制可能高度复杂,涉及DNA修复与其他通路的交互作用,其具体机制仍有待深入阐明。

第三部分探讨了长寿人群研究。多项证据表明,基因组稳定性的维持对长寿及健康增龄至关重要。综述在综合分析多个案例后指出,长寿人群在维持高效DNA修复以保障基因组稳定性方面具有独特优势,这依赖于多层次调控机制。相关研究还鉴定出多个与人类长寿显著相关的DNA修复基因变异,为未来靶向DNA修复以延长健康寿命奠定了重要基础。

图1、利用比较生物学视角开展DNA修复与衰老及长寿的交叉研究

尽管DNA修复与衰老、寿命的交叉研究近年来已取得显著进展,该综述在最后部分指出,该领域仍面临诸多挑战。未来研究重点可能涉及:DNA修复调控的时空特异性、性别差异及人群异质性;基于DNA损伤及修复建立新型衰老标志物及衰老时钟;探索靶向激活DNA修复在促进长寿中的潜在作用、临床转化路径及其风险评估。

总之,该综述系统阐述了DNA修复在人类衰老和寿命调控中的关键作用,强调利用比较生物学方法研究DNA修复可为理解其精细调控机制及促进人类健康增龄提供全新视角,并展望通过靶向DNA修复策略实现“老而不衰”目标的广阔前景。

同济大学生命科学与技术学院强基班本科生汤运佳为论文第一作者,拔尖班本科生张德楷、硕士研究生王凯燕亦为研究工作作出了突出贡献。同济大学生命科学与技术学院/附属妇产科医院陈御助理教授和毛志勇教授为论文共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科委项目及中央高校基本科研业务费的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163725001795