物理科学与工程学院王占山和程鑫彬团队关于宽频带宽角度下的超表面幻像研究成果入选《先进科学》封面文章

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-05-19 浏览:

近日,同济大学物理科学与工程学院王占山、程鑫彬团队的魏泽勇副教授和施宇智教授联合香港城市大学蔡定平教授,利用逆合成孔径雷达成像技术实现了宽带、广角和多样的超表面幻像。这项工作提出了一种可行的幻像策略,为宽带宽角下的幻像设计开辟了新路径,推动了幻像研究的实际应用。研究成果以“Broadband, Wide-Angle, and Versatile Metasurface Illusions with Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging”为题发表于《先进科学》(Advanced Science),并入选封面文章。

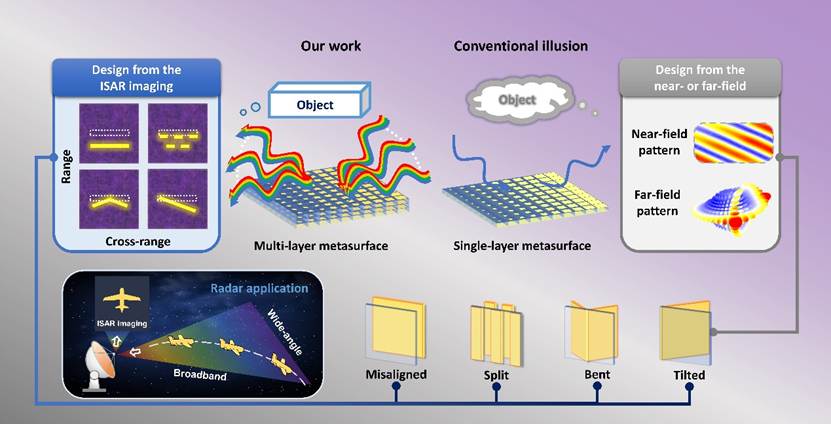

“幻像”是贯穿人类文明的一个引人入胜的话题。它指的是一种伪装技术,可以使人的眼睛或电磁波探测器将一个物体感知为另一个物体,完美地诠释了“所见并非所得”的概念。近年来,超表面的相关研究推动了幻像研究的进一步发展。通过设计超表面可以重建散射场,以实现幻像的效果。然而,大多数报道的单层幻像超表面设计为目标频率下的固定相位梯度分布,其通常只在狭窄的频带和特定的入射角下工作。此外,当前研究通常通过讨论近场或远场电磁场分布的方式来设计和评估幻像效果的优劣,这使得现有的幻像研究在设计过程和实际应用方面仍面临诸多困难。

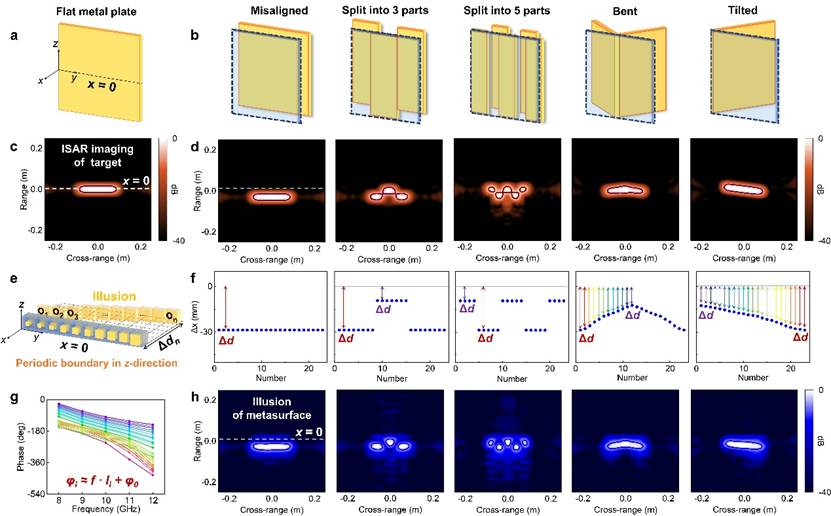

鉴于此,研究团队提出一种基于逆合成孔径雷达(Inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像技术的幻像设计理念。通过对宽带广角范围内的散射信息进行处理,可以得到包含目标形状、位置等重要特征信息的二维ISAR图像,从而实现目标的直接识别。构建了超表面单元相位色散与ISAR图像中幻像结构位置之间的精确对应关系。通过设计单元结构的尺寸参数与空间位置,可以精确且自由地控制ISAR图像中幻像结构的位置。

通过收集8至12GHz的宽带以及-30°至30°的宽角范围内经设计超表面调制后的散射场信息并进行成像处理,可在散射成像中观察到多种设计的幻像效果,包括目标的错位、分段、弯曲和倾斜等。这一研究将幻像研究的工作带宽和角度范围进行了扩展,从设计方法和实现效果上进一步拓宽了幻像研究的广度和深度,为相关领域的应用和发展提供了新思路和方向。

同济大学博士研究生李浩然、海军工程大学讲师罗康为论文共同第一作者,同济大学魏泽勇副教授、施宇智教授、程鑫彬教授和香港城市大学蔡定平教授为论文共同通讯作者。对论文具有突出贡献的合作者还包括同济大学硕士研究生李育朗、博士研究生豆淋源、博士研究生李书桥、何涛助理教授,西北工业大学樊元成教授,香港城市大学陈沐谷助理教授以及同济大学王占山教授等。

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202416172